2番目にみる危険物乙4講座 法令五七調ゴロ合わせ 松本ブロッコ

本書は筆者松本ブロッコが危険物乙4の試験勉強中に作成したゴロ合わせを一冊の本(A5サイズ,50ページほどの小冊子)にまとめたものです。

- 暗記することが多いので困っている人。

- どうやって覚えればいいか悩んでいる人。

- 甲種試験のために乙4の内容を復習したい人。

などの方におすすめです。

魔法の数字「7」 について

松本ブロッコです。

今回は 魔法の数字「7」 についてのお話です。

この7という数字。

ある問題がでたら。

ラッキー!!と思ってください。

これを覚えてさえいれば、点が取れる問題だからです。

魔法の数字「7」

正確には。

7はダメであり、OKでもある

まずこれを覚えましょう。

- 魔法の数字「7」は

7はダメであり、OKでもある

を表している

それではさっそく本題に入りましょう。

この 魔法の数字「7」 を使う問題は3つあります。

- 危険物を車両で運搬する際の混載

- 同時に貯蔵できる物質

- 複数性状物質

そして、これら3つの問題は。

危険物乙4の試験でありながら。

それ以外の類を含む、危険物第1~6類の関係性について問われる問題です。

今回はこの3つのうち、「危険物を車両で運搬する際の混載」を見ていきましょう。

危険物を車両で運搬する際の混載

→車両で第1類~第6類の異なる類の危険物を一緒に運搬する場合です。

結論からいいます。

この場合。

7はOK

になります。

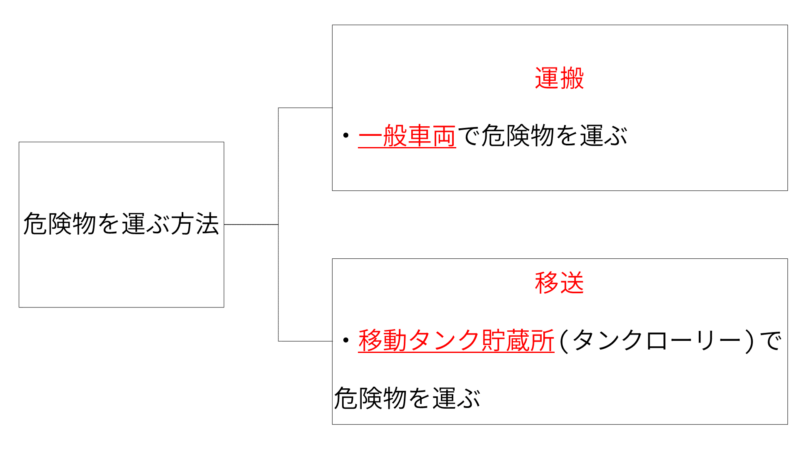

まず「危険物を車両で運搬する際の混載」の「運搬」についてですが。

「運搬」は基準を満たしていない車両(例えば普通車やトラックなど)で危険物を運ぶ場合のことです。

これに対し。

移動タンク貯蔵所(タンクローリー)で危険物を運ぶ場合は「移送」とよびます。

まずは、この違いを明確にしておきましょう。

- 「運搬」は基準をみたしていない車両で危険物を運ぶこと

- 「移送」は基準を満たしている車両(移動タンク貯蔵所)で危険物を運ぶこと

「運搬」は基準を満たしていな車両で運ぶことなので。

基本的には

第1類~第6類の危険物のうち1種類の類だけを積載できる(荷台に載せられる)

という考え方があります。

- 火災を起こさない

- もし火災が起きたとしても被害を最小限にする

このことを考えると当然ですよね。

第4類の危険物を運ぶときは第4類の危険物だけを荷台にのせる……

第1類の危険物を運ぶときは第1類の危険物だけを荷台にのせる……

第2類の危険物を運ぶときは第2類の……

といったように、同じ類しか荷台に載せないのが基本的な考え方なのですが。

これを徹底すると、実際の現場は困ることになります。

類が異なる危険物を運ぶ場合。

同じ類しか荷台に載せられないとすると。

何往復もしなければならなくなります。

そこで。

ある決まりを作って。

その範囲内であれば

異なる類どうしの危険物を一緒に運んでもOK

とするのです。

では、その決まりは何かというと。

こんな決まりです。

「異なる類の危険物を一緒にのせるとき、一緒に載せてはダメな組み合わせがある」

というものです。

この組み合わせを考えるときに使うのが 魔法の数字「7」 なのです。

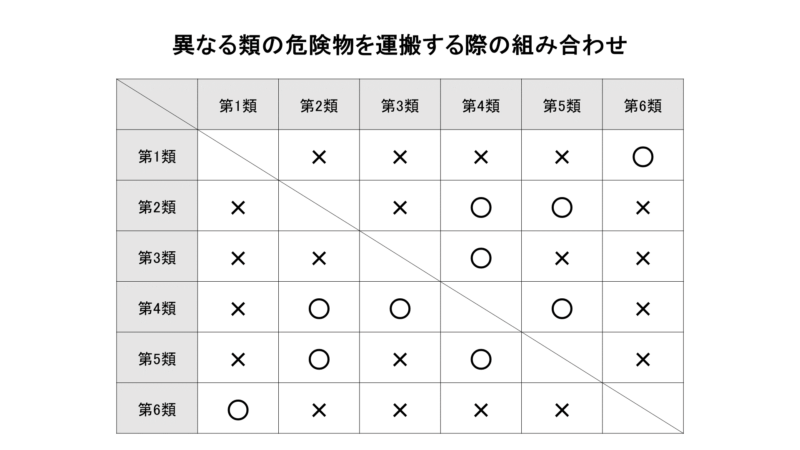

具体的な組み合わせはこうです。

この図のうち〇になっているのが一緒に載せてもいい(混載してもいい)組み合わせになります。

この組み合わせは試験で出るのでしっかり覚えましょう。

この表の覚え方は次の手順で覚えます。

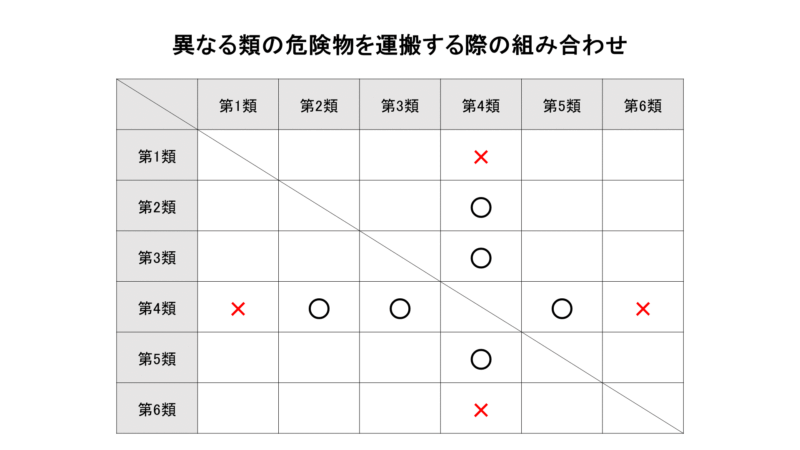

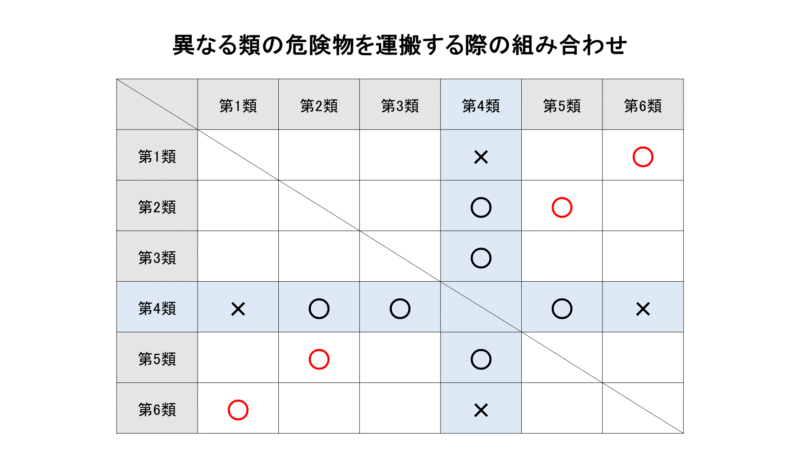

- 第4類と一緒に載せてはダメな組み合わせは第1類(酸化性固体)と第6類(酸化性液体)。(第2,3,5類との混載はOK)

- 第4類以外は、類の数字を足して「7」になる組み合わせは混載してもOK(魔法の数字「7」)

まず 1 についてですが。

混載(一緒に荷台に載せる)を考えるときには、まず第4類の危険物から考えます。

第4類は引火性液体。

つまり可燃物です。

一方で第1類と第6類はどちらも「酸化性」の危険物です。

(第1類から第6類までの危険物の性質については乙4でも覚えておく必要があります)

「酸化性」とは相手を酸化させる働きがあります。

相手を酸化させるというのは、相手に酸素を供給するのと同じ意味です。

つまり。

第4類の危険物と一緒にして、火災が起きた場合。

第4類の危険物(可燃物)に酸素を供給するため火災を大きくしてしまう可能性があるのです。

なので、第4類と「酸化性」物質である第1類と第6類は一緒に載せてはいけません。

まずはここから考えていきます。

次に 2 について見てみます。

2 については、そのままです。

第4類以外の組み合わせは、その類の数字を足して「7」になる類どうしの混載はOKになります。

(魔法の数字「7」)

例えば。

第2類と混載していい組み合わせは、足して「7」になる第5類と 1 から第4類。

第3類と混載していい組み合わせは、足して「7」になる第4類のみ。

第1類と混載していい組み合わせは、足して「7」になる第6類のみ。

こうなります。

これで混載の表を覚えることができますね。

- 異なる類どうしの混載はまず第4類から考える

- 第4類は引火性液体(可燃物)なので第1類と第6類(酸化性物質)とは混載しない

- 第4類以外の混載については、魔法の数字「7」を使い、類の数を足して7であれば混載はOK

またこの混載については、類の組み合わせ以外にも決まりがあります。

それは「運搬する量」についてです。

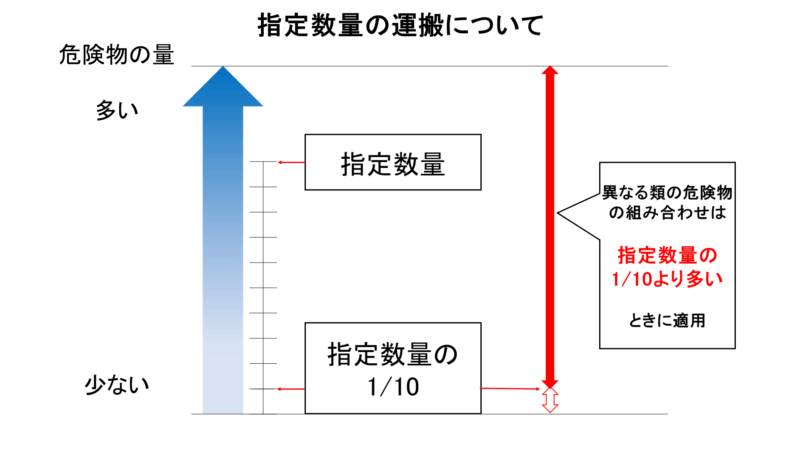

具体的には指定数量についての決まりです。

危険物の指定数量については以前お話しました。

(⑥危険物乙4 手続き_「届出」と「指定数量」1および⑦危険物乙4 手続き_「届出」と「指定数量」2を参照ください)

この中で指定数量というのは

危険物を扱うのに危険な量かどうかを判断するための指標

ということでした。

これは当然「運搬」する時にも考えなければならない量になります。

つまり。

指定数量以上の場合、「運搬」はこの組み合わせで混載しなければならない

ということが、大前提としてあります。

指定数量(「運搬」するのに危険な量)だから、安全な組み合わせで荷台に載せるといった認識です。

では指定数量未満はどうでしょう?

これについても同じく、

指定数量未満の場合でも、「運搬」はこの組み合わせで混載しなければならない

となります。

危険な量である指定数量より少ない量であっても混載のルールを守らなければならないのです。

というのも。

「運搬」は「基準を満たしていない車両」なので、本来は危険物を運ぶのに適さない車両です。

ですから、指定数量未満の量でも火災の危険性は大きいのです。

では、指定数量以上でも未満でも(すべての量で)この組み合わせを考えないといけないのか?ということになりますが。

そうではありません。

この組み合わせをしなくてもよい量というのは

- 火災を起こさない

- もし火災が起きたとしても被害を最小限にする

この量であれば、適用しなくてもいいのです。

それでは、実際にその量はいくらか?というと

指定数量の1/10以下の量であれば組み合わせは適用しなくてもいい

と決められています。

まとめてみましょう。

- 異なる類を「混載」する時の組み合わせは、積載する量が指定数量1/10より多ければ適用となる

(1/10以下であれば組み合わせは適用しなくてもよい)

指定数量の「1/10以下」は適用外になるので。

1/10の時は「組み合わせを考えなくてもいい」ことに注意しましょう。

「指定数量」の「運搬」については他にも決まりがあります。

それは「標識」についてです。

荷台に載せる危険物の量が指定数量以上のとき

車両の前後の見やすい位置に「標識を掲げる」

決まりがあります。

それに加えて。

火災の場合に備えて、危険物に適応する消火設備を備える

必要もあります。

危険な量である「指定数量」以上を「基準を満たしていない車両」で「運搬」するのですから、当然といえば当然の決まりですよね。

そして、標識そのものについても決まりがあります。

30cm(0.3m)平方の大きさでバックが「黒色」、文字が「黄色」で「危」と表示したもの

イメージとしてはこんな標識になります。

右図には参考までに書きましたが。

「運搬」の車両の標識と。

移動タンク貯蔵所(タンクローリー)の標識は大きさが違うことにも注意しましょう。

ここまでの「運搬」についてまとめてみましょう。

指定数量以上の量を「運搬」するときには

- 車両の前後の見やすい位置に標識を掲げなければならない

- 適切な消火設備を備えなければならない

- 標識は30cm(0.3m)平方の大きさでバックが「黒色」、文字が「黄色」で「危」と表示したもの

- 「運搬」と「移動タンク貯蔵所」の標識の大きさは違う

ここまでのお話の内容で。

「運搬」については「混載」と「標識」に決まりごとがあります。

その決まりごとと指定数量がどう関係しているか?をしっかりと押さえておく必要があります。

間違えないよう整理して覚えましょう。

あらためて今回お話した内容をまとめてみましょう。

今回は「危険物を車両で運搬する際の混載」についてお話しました。

「混載」に関する 魔法の数字「7」。

異なる類を車両で運ぶときの組み合わせ。

整理してキッチリと覚えておきましょう。

また今回は類の組み合わせ以外に「運搬」についてもお話しました。

「運搬」というテーマに関する問題は頻出ですのでここもしっかり押さえておきましょう。

内容が少し長くなったので「同時に貯蔵できる物質」と「複数性状物質」については次回お話していきます。

それではまた次回。

2番目にみる危険物乙4講座 法令五七調ゴロ合わせ 松本ブロッコ

本書は筆者松本ブロッコが危険物乙4の試験勉強中に作成したゴロ合わせを一冊の本(A5サイズ,50ページほどの小冊子)にまとめたものです。

- 暗記することが多いので困っている人。

- どうやって覚えればいいか悩んでいる人。

- 甲種試験のために乙4の内容を復習したい人。

などの方におすすめです。