2番目にみる危険物乙4講座 法令五七調ゴロ合わせ 松本ブロッコ

本書は筆者松本ブロッコが危険物乙4の試験勉強中に作成したゴロ合わせを一冊の本(A5サイズ,50ページほどの小冊子)にまとめたものです。

- 暗記することが多いので困っている人。

- どうやって覚えればいいか悩んでいる人。

- 甲種試験のために乙4の内容を復習したい人。

などの方におすすめです。

前回までのおさらい

松本ブロッコです。

今回は前回に引きつづき 魔法の数字「7」 についてのお話です。

前回は「危険物を車両で運搬する際の混載」についてお話しました。

(前回はコチラ)

軽くおさらいしましょう。

これらのことについてお話してきました。

異なる類を車両で運ぶ際に注意すべきこと。

これが 魔法の数字「7」 で覚えられるというお話でした。

この 魔法の数字「7」 については。

前回でもお話したように

- 危険物を車両で運搬する際の混載

- 同時に貯蔵できる物質

- 複数性状物質

の3つの問題で使うことができます。

正直に言うと。

前回の混載にくらべて。

今回お話する残りの2つ。

「同時に貯蔵できる物質」と「複数性状物質」については試験ではそんなに出題されません。

しかし。

せっかく覚えた 魔法の数字「7」 ですので。

ついでに覚えておいて損はないでしょう。

どうしても覚えておかなくてはいけないことではないので。

参考にという認識で大丈夫かと思います。

(かと言って試験に絶対に出ないとは言えないので自己判断してくださいね。)

それでは残りの2つを見ていきましょう。

同時に貯蔵できる物質

→屋内貯蔵所に異なる類の危険物を1つの空間で貯蔵する場合のことです。

こちらは貯蔵に関する内容です。

ここでも 魔法の数字「7」が使えます。

そしてこの場合も。

7はOK

になります。

屋内貯蔵所に危険物を貯蔵(保管)する場合。

基本的には同一の貯蔵所には同じ類の危険物しか貯蔵できません。

しかし。

前回の「運搬の混載」と同じく。

ここにも例外の組み合わせがあります。

その例外が

「異なる類の危険物でも特定の組み合わせであれば同一の貯蔵所に貯蔵ができる」

というものです。

ただし。

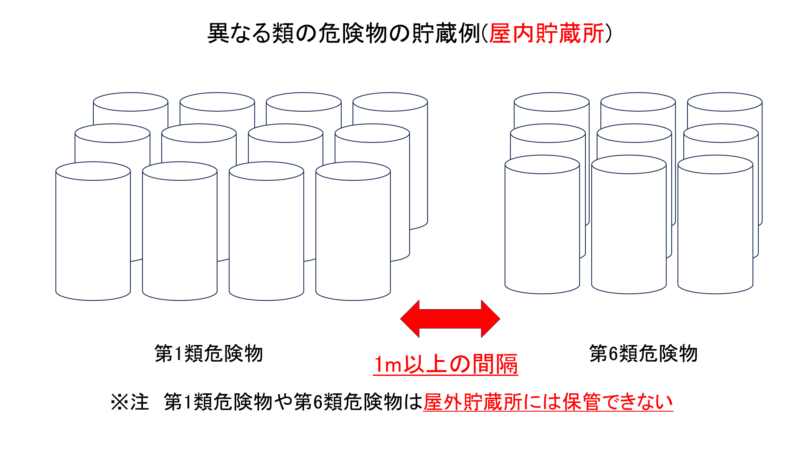

「同一の類ごとにまとめて貯蔵し、それぞれの類は1m以上の間隔をあける」

という条件がつきます。

で、貯蔵可能な組み合わせですが。

第1類(酸化性固体)と第6類(酸化性液体)

(第「1」類と第「6」類を足すと「7」)

になります。

図にするとこんな感じに。

そう。

ここでも 類の数を足して「7」 (魔法の数字「7」) が出てきます。

前回の「混載」のお話でも出てきましたが。

第1類と第6類はどちらも「酸化性」物質なので同じ貯蔵所に保管してもOKという認識です。

ただし。

第1類と第6類の危険物はそれぞれ屋外貯蔵所には保管できないのでそこは注意です。

大事なことなのでもう一度くり返します。

ここまでの話は「屋内」貯蔵所のお話です。

「屋外」貯蔵所については別なので注意してください。

実は、「屋内」貯蔵所に保管できる組み合わせはこれ以外にもあるのですが。

乙4ではこの組み合わせだけを覚えておけばといいと思います。

(これ以外の組み合わせは乙4の試験では出題頻度が少なく、覚える必要性が低いと思います。

同じ時間を使って覚えるのであれば、他の重要なところに時間をかけるほうが有用です。

仮に第1類と第6類以外の組み合わせが問題で出た場合には思い切ってあきらめましょう。)

- 「屋内」貯蔵所に危険物を貯蔵(保管)する場合は「7」はOK

- 貯蔵可能な組み合わせは第1類(酸化性固体)と第6類(酸化性液体)

(第「1」類と第「6」類を足すと「7」) - 同一の類ごとにまとめて貯蔵し、それぞれの類は1m以上の間隔をあける

- 第1類と第6類の危険物はそれぞれ「屋外」貯蔵所には保管できない

もう一度くり返しますが。

これは「屋内」に保管する場合です。

では。

「屋外」へ保管する場合はどうなるのか?ということですが。

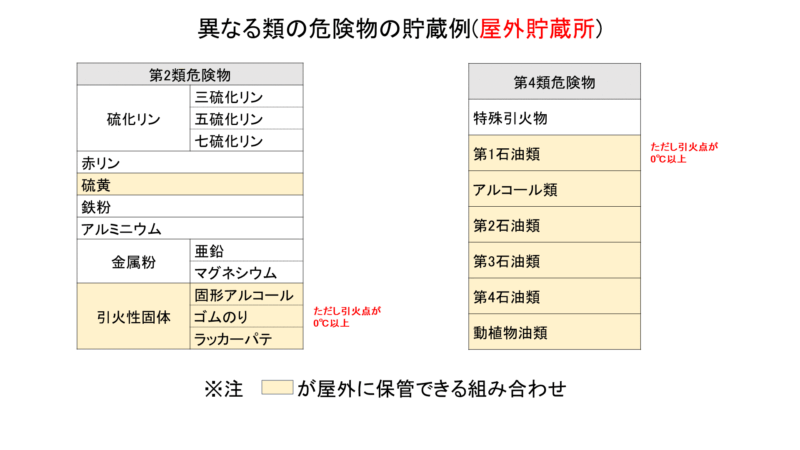

「屋外」貯蔵所へ保管できる組み合わせは

第2類(可燃性固体)の一部と第4類(引火性液体)の一部

になります。

また、その一部というのは。

- 第2類は、「引火性固体」(引火点0℃以上)とS(硫黄)のみ

- 第4類は、「特殊引火物」をのぞき、「第1石油類」(引火点0℃以上)とその他のみ

になります。

見てのとおり。

残念ながら。

ここでは 魔法の数字「7」を使えません。

そこで覚える手順としては次のように覚えます。

- 危険物乙4の勉強をしているので、第4類は屋外貯蔵所へ保管できると考える

- 第4類は「引火性液体」。同じ性質をもつ第2類「可燃性固体」の中にある「引火性固体」の組み合わせ

- 「屋外」へ貯蔵するのだから、第4類も第2類も「引火する危険性が低いモノが対象」になると考える

こう考えるといいでしょう。

まず 1 については問題ないでしょう。

みなさんは危険物乙4の勉強をしているのですから、それに関する内容のはずです。

だから

「屋外」へ保管できるのは第4類。

と考えましょう。

次に 2 についてです。

危険物第2類の性質は「可燃性固体」です。

その第2類の中に「引火性固体」という品名があります。

(先ほどの図参照)

具体的には固形アルコール、ゴムのり、ラッカーパテが「引火性固体」になります。

(乙4ではここまで覚える必要はありません)

名前からして。

第4類の「引火性液体」

第2類の中にある「引火性固体」

同じような名前です。

どちらも「引火性」物質なので一緒に保管してもいいと考えましょう。

最後に 3 です。

第4類(引火性液体)と第2類の中の(引火性固体)を保管するのは分かった。

かといって、それがすべて対象にはなりません。

「屋外」へ保管するのですから。

外気の温度によって火災が発生しない物質しか対象にはなりません。

それが。

第2類では

先ほどの「引火性固体」では「引火点が0℃以上のモノ」が対象になります。

またそれ以外に

S(硫黄)も対象となります。

S(硫黄)は危険物ですが。

比較的安定している物品です。

なので屋外でも保管しやすい物質と認識しましょう。

(第2類については詳しく覚える必要はありません)

次に第4類です。

第4類は引火点が低い順に

- 特殊引火物

- 第1石油類

- アルコール類

- 第2石油類

- 第3石油類

- 第4石油類

- 動植物油類

に分類されています。

このうち。

引火しやすい「特殊引火物」はのぞきます。

(特殊引火物は引火点が-20℃以下)

また。

「第1石油類」も「引火点が0℃以上のモノに限定」されます。

(第1石油類は引火点が21℃未満)

それ以外の「アルコール類」から「動植物油類」は対象になります。

(それ以外は引火点21℃以上)

こうやって順番に考えていけば、特に暗記が難しいとはならないでしょう。

(ただし第2類は乙4の範囲外ですので戸惑うでしょうが)

ここまでをまとめてみましょう。

- 「屋外」貯蔵所へ保管できる組み合わせは

第2類(可燃性固体)の一部と第4類(引火性液体)の一部 - 第2類は、「引火性固体」(引火点0℃以上)とS(硫黄)のみが対象

- 第4類は、「特殊引火物」をのぞき、「第1石油類」(引火点0℃以上)とその他のみが対象

- 「屋外」へ保管するので外気の温度によって火災が発生しない物質しか対象にはならない

- 「屋外」貯蔵を覚える手順としては

- ①危険物乙4の勉強をしているので、第4類は屋外貯蔵所へ保管できると考える

- ②第4類は「引火性液体」。同じ性質をもつ第2類「可燃性固体」の中にある「引火性固体」の組み合わせ

- ③「屋外」へ貯蔵するのだから、第4類も第2類も「引火する危険性が低いモノが対象」になると考える

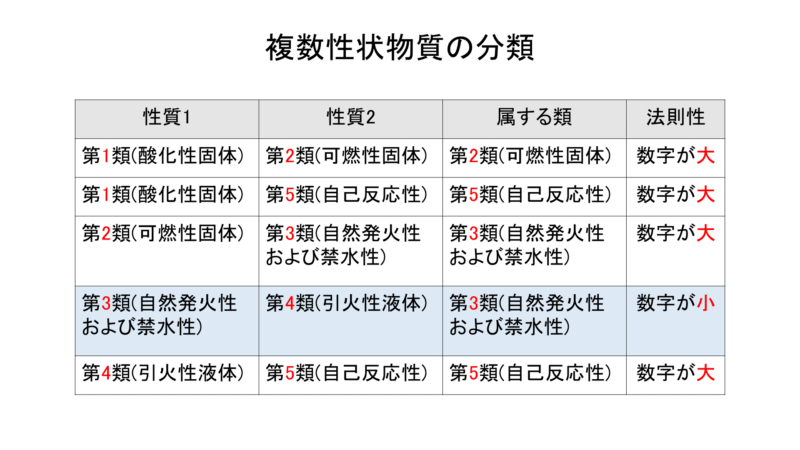

複数性状物質

→1つの危険物が第1~6類の2つの特徴をもつ場合です

最後に複数性状物質についてです。

ここはあまり試験では問われることが少ないです。

余裕があれば覚えておくぐらいでいいでしょう。

結論からいいますと。

この場合

7はダメ

になります。

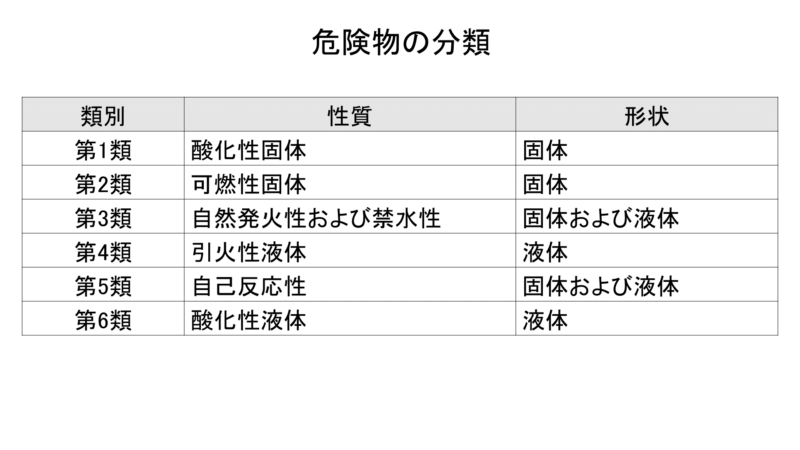

危険物の分類はその物質の性質から6つに分類されます。

(下記の表は乙4の試験でも覚えておく必要があります)

表にあるように。

通常、物質が持っている性質は第1~6類のうち、それぞれ1つです。

(第4類の性質は「引火性液体」のように)

ところが。

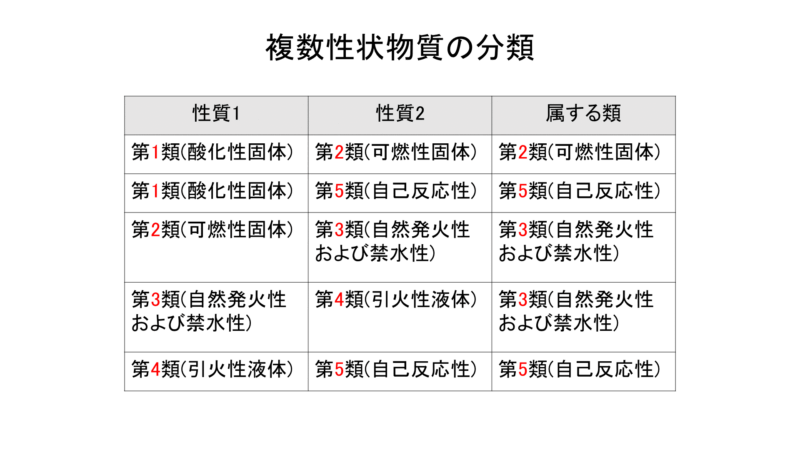

場合によっては第1~6類の性質を2つ持っているものがあるのです。

例えば。

第1類(酸化性固体)と第2類(可燃性固体)の両方の性質をもつような物質。

この場合、どちらの類の危険物になるのでしょうか?

第1類?

第2類?

どちらにするか困ります。

ですからこういった場合にどちらの類になるかを法令で決めているのです。

どう決めるかはこちらの表。

この表によると、先ほどの

第1類(酸化性固体)と第2類(可燃性固体)の両方の性質をもつような物質は。

第2類(可燃性固体)になります。

ここで改めて、表の属する類を見てみると。

そこに規則性があります。

基本的には

2つの類のうち、数が大きいほうの類が属する類

これになります。

ただし。

1つをのぞいて。

表の組み合わせのうち。

青いところの足して7になる組み合わせ。

第3類(自然発火性および禁水性)と第4類(引火性液体)の組み合わせだけ。

数が小さいほうの類(第3類)になるのです。

そうです。

ここで 魔法の数字「7」 の登場です。

これが

7はダメ

というお話です。

- 複数性状物質は第1~6類の性質を2つ持っているもの

- 2つの類のうち、数が大きいほうの類が属する類になる

- ただし足して7になる組み合わせ(第3類と第4類の性質をもつ)だけは小さな数字の類(第3類)になる

(魔法の数字「7」はダメ)

あらためて今回お話した内容をまとめてみましょう。

前回に引きつづき 魔法の数字「7」 についてお話をしました。

前回の「運搬の混載」でせっかく覚えた知識なので。

ついでに覚えておけば損はないという認識でいいと思います。

やはり重要なのは前回の「運搬」に関する内容です。

これについてはしっかり覚えておきましょう。

魔法の数字「7」

足して「7」になるものがOKか?ダメか?を判断するための魔法の数字。

もちろん何がダメで何がOKかをキチンと覚えておく必要はありますが。

非常にポイントとなる簡単な数字です。

試験でこの問題が出たらそれだけでラッキーと思えるよう内容を整理して覚えておきましょう。

それではまた次回。

2番目にみる危険物乙4講座 法令五七調ゴロ合わせ 松本ブロッコ

本書は筆者松本ブロッコが危険物乙4の試験勉強中に作成したゴロ合わせを一冊の本(A5サイズ,50ページほどの小冊子)にまとめたものです。

- 暗記することが多いので困っている人。

- どうやって覚えればいいか悩んでいる人。

- 甲種試験のために乙4の内容を復習したい人。

などの方におすすめです。