「申請」と「届出」について

松本ブロッコです。

今回は「手続き」についてのお話です。

いきなりですが。

例えば今までなかった建物(製造所等)を作ろうとする事案を考えてみましょう。

つまり新しく製造所等をたてて、そこで危険物を扱おうとする場合です。

この事案の場合。

- 建物を建てるため、勝手に工事をはじめました。

- そして、工事がおわって建物が完成しました。

- その後、危険物を運びこんで操業をはじめました。

どうでしょうか?

おそらくこれはマズいだろうということは分かるのではないでしょうか?

もし、あなたの住んでいる家やマンションの隣でこういった建物ができて。

勝手に危険物を運ばれて操業していたらコワいですよね?

「もし火災が発生したら……。」

「もし有毒な薬物が漏れたりしたら……。」

こう考えますよね?

だから事前にさまざまな「手続き」や「検査」が必要になってくるのです。

危険物に関する法律について、

「なぜ、さまざまな規則が決まっているのか?」

を考えたことはありますか?

それは、

- 火災を起こさない

- もし火災が起きたとしても被害を最小限にする

これを実現するために法律でさまざまな規則や規制が決まっているのです。

実際には「消防法」という法律で規定されています。

また「消防法」の下には

「危険物の規制に関する政令」と

「危険物の規制に関する規則」が定められています。

この中で、よりくわしい内容が規定されているのです。

いいですか?

大切なことなのでもう一度いいます。

いろいろな「手続き」や「検査」をしなければならないのは、

- 火災を起こさない

- もし火災が起きたとしても被害を最小限にする

この考えから危険物に関する規定は決まっているのです。

なので、試験で問題を解くときには。

選択肢を読む際に、この2つのことを必ず意識して読まなければなりません。

(もし選択肢の文章が「火災を予防しない」や「火災被害を拡大するおそれがある」ものであればその選択肢は間違いと判断できます)

危険物について。

いろいろな「手続き」や「検査」をしなければならないのは、

- 火災を起こさない

- もし火災が起きたとしても被害を最小限にする

これを想定しているため

(試験でもこのことを意識しましょう)

さて話を戻します。

先ほどの建物の話ですが。

勝手に建物を建てはじめて危険物を扱いはじめた

これが大きな問題になってきます。

なぜなら。

- 火災が起きないか?

- 火災が起きたとしても大きな被害がでないか?

これを全く考えていないからです。

だから、あなたが住んでいる隣でこんなことが起きたらコワいと感じるのです。

ですから「法律」では次のことが決まっています。

勝手に建物を建てはじめて危険物を扱いはじめた

↑

「事前に」「手続き」を行わなければならない

まあ当たり前ですよね。

ここで「事前に」というのも分かりますよね?

建物が「完成した後」に「手続き」をしても遅いですから。

(それは「手続き」をする前に勝手に工事を始めていることになるので)

まずは建物をつくる「工事をする前」(事前)に「手続き」をしなければなりません。

火災の発生や被害をふせぐためにも、火災について知らない素人が勝手にやってはダメです。

そうでしょ?

ですから「事前に、こういったことをします。」という「手続き」をしなければなりません。

これからお話する「手続き」については「事前に」という条件が多いのです。

なぜなら

- 火災を起こさない

- もし火災を起こしたとしても被害を最小限にする

これを第一に考えているからです。

- 火災を起こさない

- もし火災が起きたとしても被害を最小限にする

これを考えて、「手続き」は基本「事前に」おこなう。

では次に考えることですが。

その「手続き」は「誰に」しなければならないのでしょうか?

答えは……

「市町村長等」です。

このような「手続き」先の多くは「市長村長等」が主体になります。

ただし。

1つの市町村の中に建物がおさまらない場合。

その時は都道府県知事やその上の国(総務大臣)になったりします。

(2つ以上の市町村にまたがると、どちらの市町村長が主体になるか分かりませんからね)

「手続き」の多くは「市町村長等」に対しておこなう

先ほどの事案について考えるとこうなります。

勝手に建物を建てはじめて危険物を扱いはじめた

↑

「事前に」「市町村長等に」「手続き」を行わなければならない

さて。

ここでまた問題が出てきます。

「市町村長等」へ「事前に」「手続き」をしました。

で。

そのあとは……?

という問題です。

「市町村長等」へ「手続き」をしたあと。

今度は「市町村長等」からの返事を待たなければなりません。

それがYesなのかNoなのか。

(もし返事を待たないで工事をすると勝手にしていることと変わりませんからね)

ところで、この返事について考える前に。

どうしても「手続き」について考える必要があります。

先ほどから「手続き」と言っていますが、これは何のことでしょう?

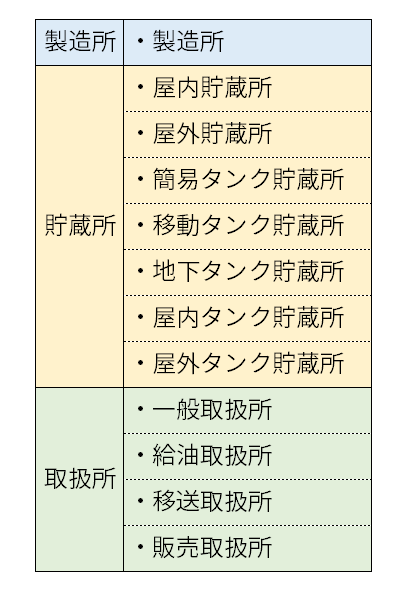

実は危険物に関する「手続き」については。

まず大きく「申請」と「届出」の2つに分けられます。

こんな感じです。

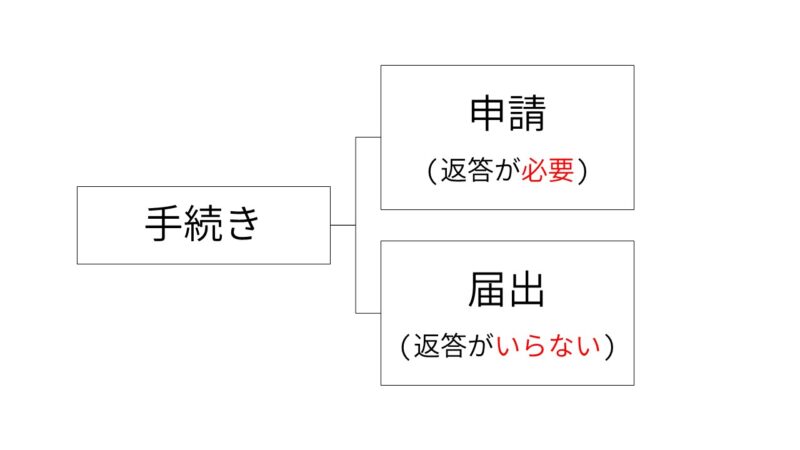

この2つの違いですが。

- 「申請」は相手の「返答がいる」

- 「届出」は相手の「返答がいらない」

こういった違いがあります

図にするとこうなります。

もっと具体的にいいますと。

「手続き」の「申請」も「届出」もどちらも、まずはこちらから書類を出します。

「届出」の場合は書類を出したらそれで終わり。

「申請」の場合は書類を出したあと、相手側からの返答が必要になります。

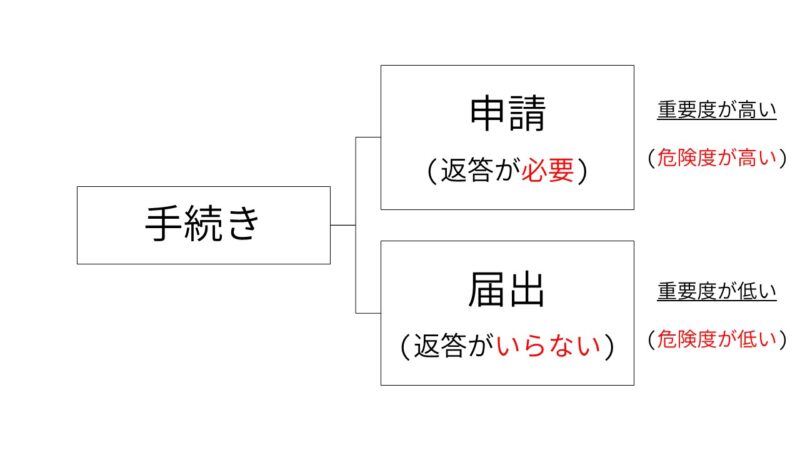

なぜこんな違いがあるのか?

先ほど、「必ず意識してください」と言ったことを覚えていますか?

そうこれです。

- 火災を起こさない

- もし火災が起きたとしても被害を最小限にする

そして「手続き」についてもこれを考えているからです。

つまり

- 火災が起きないか?

- 火災が起きたとしても大きな被害がでないか?

を考えるからこそ違いが出るのです。

つまり、「相手の返答が必要」な事案(申請)はそれだけ「危険性が高い」事案だと言えます。

- 「危険性が高い」事案は、相手からの返事が必要

- 「申請」は相手からの返事が必要な事案

話を戻しましょう。

先ほど

「市町村長等」へ「手続き」をしたあと、今度は「市町村長等」からの返事を待たなければなりません。

とお話をしました。

では、この事案の「手続き」は「申請」と「届出」のどちらでしょうか?

もうお分かりですね?

「相手の返答が必要になる」ので「申請」になります。

つまりここで挙げている事案については

勝手に建物を建てはじめて危険物を扱いはじめた

↑

「事前に」「市町村長等に」「申請」を行わなければならない

こうなります。

今回お話した内容をまとめましょう。

今回はここまでです。

「手続き」については「申請」と「届出」の2つがあることについてお話しました。

次回は、「申請」についてその内容を見ていきましょう。

この内容というのが、先ほど「相手の返答がいる」と言った「返答の内容」になります。

と、その前に。

次回お話する「申請」の中身を少しだけお話しましょう。

「申請」のゴロ合わせ

次回までに、このゴロ合わせを覚えてください。

(使用を)許可された商人

これです。

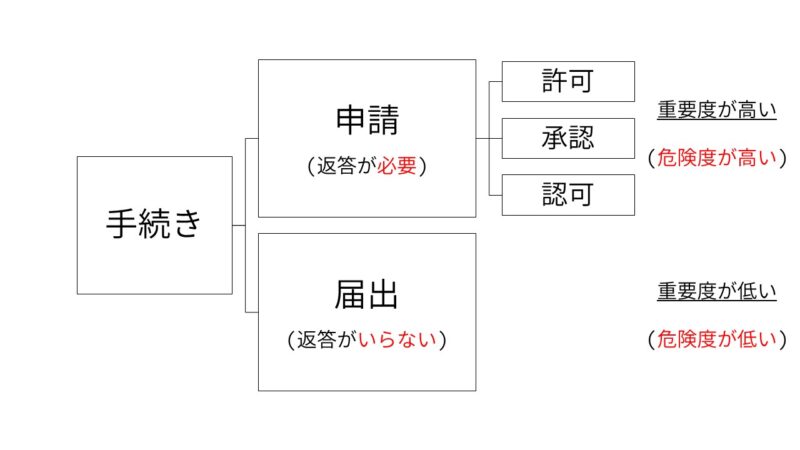

次回お話する「申請」の中身についてですが。

大きく3つに分けられます

- 「許可」 (きょか)

- 「承認」 (しょうにん)

- 「認可」 (にんか)

先ほどの図で書くとこうなります。

この3つが「返答の内容」となります。

次回の「申請」の中身についても試験ではよく出題されます。

頭がごちゃごちゃになりやすい所ですからキチンと整理して覚えましょう。

なので、まずはゴロ合わせで「許可」「承認」「認可」という言葉を覚えましょう。

このゴロ合わせですが。

- 許可

- 承認

- 認可

このそれぞれの赤字を組みあわせて

許可 + 承 + 認

↑

(使用を)「許可」された「承」「認」 (許可された商人)

となります。

この語順も非常に大切なので、まずはゴロ合わせから3つの言葉とその順番を覚えましょう。

それではまた次回。

2番目にみる危険物乙4講座 法令五七調ゴロ合わせ 松本ブロッコ

本書は筆者松本ブロッコが危険物乙4の試験勉強中に作成したゴロ合わせを一冊の本(A5サイズ,50ページほどの小冊子)にまとめたものです。

- 暗記することが多いので困っている人。

- どうやって覚えればいいか悩んでいる人。

- 甲種試験のために乙4の内容を復習したい人。

などの方におすすめです。