前回までのおさらい

松本ブロッコです。

今回は前回に引きつづき「指定数量」と「届出」についてのお話です。

前回は「届出」の中の1つの事案と「指定数量」についてお話しました。

(前回はコチラ)

軽くおさらいしましょう。

前回から「届出」についてのお話になりました。

その中の1つの事案。

「危険物の品名、数量または指定数量の倍数の変更」についてのお話でした。

今取扱っている危険物の内容(種類や量など)を変更する場合です。

そして。

その量を変更する際に考えなければならない指標が「指定数量の倍数」で…。

「指定数量」は危険物の危険性を判断するための「基準の量」でしたね。

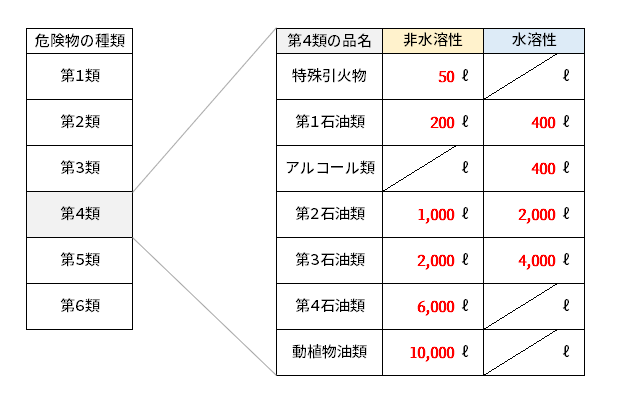

第4類の危険物の「指定数量」はこうでした。

そしてこの数値を覚えるためのゴロ合わせ。

ゴロ合わせ指定日の 5時に怪獣あらわれる

尿瓶(しびん)持ち フロ屋へ向かうも 危機せまる

これでした。

この数値は必ず覚えておきましょう。

そして前回の最後に。

「指定数量の倍数」は。

この「指定数量の何倍になっているか?」を考えていくこと。

とお話しました。

つまり。

「指定数量」(基準の量)に対して、多いか少ないかを考えるのが「指定数量の倍数」

という考え方になります。

今回は、ここからの続きになります。

この「指定数量の倍数」を求めるのに。

式があります。

$$指定数量の倍数=\frac{貯蔵量}{指定数量}$$

こうなります。

この式は覚えなければなりません。

が。

やみくもに覚えてしまうと。

「貯蔵量」と「指定数量」のどちらが分母でどちらが分子だったか?

忘れがちです。

そのため。

式の内容をもう少し考えていきます。

「指定数量の倍数」は。

「指定数量」という「基準の量」と比べて、扱っている量(貯蔵量)がどのくらいの量かを知るための指標です。

なので。

基準となる量(指定数量)が下の分母になります。

- 「指定数量の倍数」は下記の式で求められる

$$指定数量の倍数=\frac{貯蔵量}{指定数量}$$ - 基準となる量(指定数量)は分母

式を覚えるコツとしては。

実際の数値で考えてみることです。

例えば。

今扱っている危険物(貯蔵量)がガソリン200ℓの時。

ガソリンは第1石油類なので「指定数量」は200ℓ。

つまり。

扱っている量(貯蔵量)と指定数量が同じ時を考えてみましょう。

この時に「指定数量の倍数」は

$$\frac{200}{200}=1$$

となります。

この時にどちらが分母でどちらが分子か分からないかもしれませんが。

なんとなく感覚で。

使っている量と「指定数量」が同じ量ですので…。

なんとく1になるだろう。

こう思ってください。

次に。

同じくガソリンで。

扱っている量(貯蔵量)が400ℓの時を考えてみましょう。

なんとなく感覚で。

「指定数量」の倍の量になっているのだから2になるだろう。

こう思ってください。

そうすると。

次に考えることは。

今わかっている数字、

- 扱っている量(貯蔵量)=400ℓ

- 「指定数量」=200ℓ

- 2

の3つの数値を使って式を作ってみることです。

$$\frac{400}{200}=2$$

だから。

分母に「指定数量」で。

分子に「扱っている量(貯蔵量)」になります。

もし分母と分子が逆になると、

$$\frac{200}{400}=\frac{1}{2}$$

となります。

これだと。

扱っている量(貯蔵量)が「指定数量」の2倍なのに。

「指定数量の倍数」が \(\frac{1}{2}\) になることになります。

なんとなく。

感覚で。

変だと思いませんか?

これは2倍の時ですが。

もし扱っている量が「指定数量」の10倍だった時。

先ほどの式であれば \(\frac{1}{10}\) となって。

「指定数量の倍数」はさらに小さい値になってしまいます。

この場合。

量が増えれば増えるほど、「指定数量の倍数」は小さくなっていきます。

なんとなく。

変ですよね?

なので。

式をそのまま覚えるのではなく。

具体的な数字を当てはめて。

なんとなく感覚で。

変な感じがするかどうかを確かめましょう。

- 式を丸暗記すると、分母と分子を間違える可能性あり

- 実際に数値(指定数量と同じ場合と2倍の場合)で考えてみる

試験勉強の時に。

- 「指定数量」と同じ量

- 「指定数量」の2倍の量

この2つの場合の量について計算をしてみましょう。

そして。

この時に「なんとなく感覚で変」と思うこと。

こういうやり方で勉強しましょう。

そうすれば。

わざわざ式を覚える必要もありませんし。

緊張して試験で忘れたり、迷ったりすることもありません。

できるだけ暗記を少なくする意味でも。

実際に数値を当てはめるやり方をオススメします。

さて。

この「指定数量の倍数」。

複数の危険物で考えないといけない問題もあります。

つまり。

同じ製造所等で危険物Aと危険物Bを扱っている場合

の時です。

この場合の「指定数量の倍数」は。

AとBそれぞれを考えて、合計を出します。

例で考えてみましょう。

今、扱っている危険物がガソリン300ℓとメタノール150ℓの時。

この時の「指定数量の倍数」はどうなるでしょう。

考え方は先ほどと同じです。

まず「指定数量」は。

ガソリンは第1石油類の非水溶性なので200ℓ。

エタノールはアルコール類なので400ℓになります。

よって。

ガソリンの「指定数量の倍数」は

$$\frac{300}{200}=1.5$$

エタノールの「指定数量の倍数」は

$$\frac{150}{400}=0.375$$

したがって2つの合計は

$$1.5+0.375=1.875 $$

これが複数を扱っているときの「指定数量の倍数」になります。

式で表すとこうです。

$$危険物が複数の時の「指定数量の倍数」=\frac{Aの貯蔵量}{Aの指定数量} +\frac{Bの貯蔵量}{Bの指定数量}$$

式は2つの場合ですが。

3つ以上ある場合も同じようにそれぞれを求めて、合計します。

- 複数の危険物の指定数量の倍数は、それぞれの指定数量の倍数を求めて合計する

- 式で表すと

$$危険物が複数の時の「指定数量の倍数」=\frac{Aの貯蔵量}{Aの指定数量} +\frac{Bの貯蔵量}{Bの指定数量}$$

長くなりましたが。

「指定数量の倍数」についてのお話はここまでです。

ここも試験ではよく出るところですのでしっかり覚えてください。

また。

「指定数量」については。

ここだけでなく。

「運搬」の問題にも関連しますのでしっかり覚えてください。

「運搬」では。

「指定数量」未満か以上かによって。

規制される法律が変わってきます。

市町村条例か政令かが変わってきます。

(「指定数量未満」は市町村条例。「指定数量以上」は政令で標識や消火設備を設置する必要があります)

さらに。

「運搬」をする際の「混載」(類が違う危険物を運搬)についても。

「指定数量」が関わってきます。

(「指定数量」の \(\frac{1}{10}\) 以下かどうかを判断する必要があります)

これについてはまた別の機会にお話ししますが。

とにかく。

危険物を取り扱う上で。

「指定数量」は常に考えなければならない量ということを覚えておいてください。

- 「指定数量」は、危険物を扱うときに必ず意識しなければならない量なのでゴロ合わせでしっかり覚えておく

それでは「指定数量の倍数」と「指定数量」についてのお話はここまでにして。

「届出」の続きについてお話していきましょう。

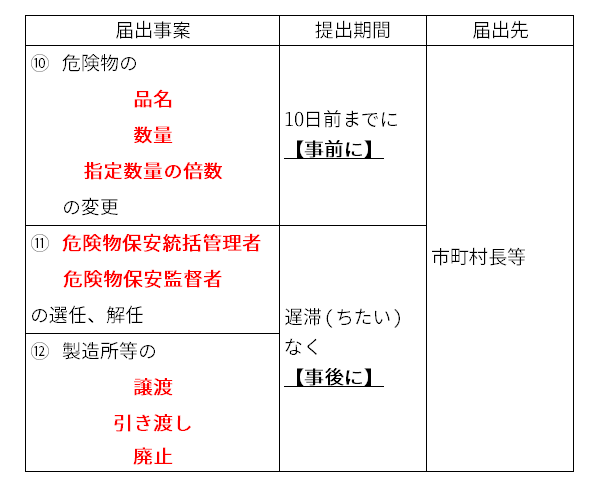

「届出」の事案はこれでした。

前回「⑩危険物の品名、数量または指定数量の倍数の変更」についてはお話しましたので。

これ以外の事案を見ていきましょう。

⑪危険物保安統括管理者や危険物保安監督者の選任、解任

→火災を予防したり火災が起きたときに責任を負っている人の人事を変更する場合です。

これは「申請」にあった「⑨予防規定に関する」事案と同じ考え方です。

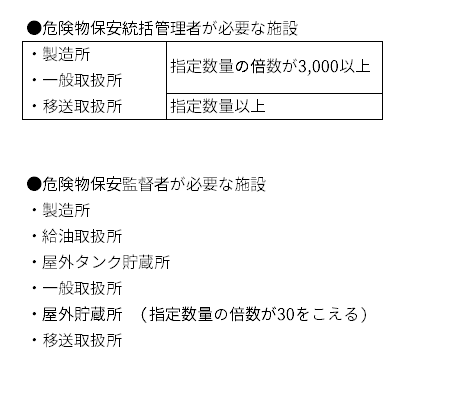

製造所等には

- 危険物保安統括管理者を必要とする施設

- 危険物保安監督者を必要とする施設

があります。

ちなみに。

これもよく試験で出ますので覚えていない人はしっかりと覚えておきましょう。

(拙著の「2番目にみる危険物乙4講座 法令五七調ゴロ合わせ」にもゴロ合わせとして収録されていますのでそちらもご参照ください)

話をもどしましょう。

「危険物保安統括管理者」にしろ、「危険物保安監督者」にしろ。

どちらも選任する理由は、

- 火災を起こさない

- もし火災を起こしたとしても被害を最小限にする

これにあります。

どちらも火災を未然に防ぐために「点検を実施する主体」であったり。

火災が発生した時に「初期対応にあたる主体」であったりします。

なので、人事の変更(選任や解任)があった場合には「手続き」が必要になります。

この「手続き」は事後になります。

あえて「事前に」しなければならない理由はないですよね?

製造所等の中で役職が決まってから「手続き」をしてもなんら問題はないはずです。

だからと言って。

役職が決まってから何年も「手続き」をしなくてもいいとはならないので。

「手続き」は「遅滞なく」(遅延なく迅速に)と定められています。

また、この時の届出先は「市町村長等」になります。

後は、相手の返事がいる「申請」か?返事がいらない「届出」か?になりますが。

予防規定の場合は。

内容をチェックして基準を満たしているかどうか。

YesかNoの返答が必要でした。

「危険物統括管理者」や「危険物保安監督者」についてはどうでしょう?

予防規定と同じように。

市町村長等が。

「この人物はそれぞれの役職にふさわしいかをチェックして、返答する」

こういったことは、できないですよね。

もしするとしたら。

それは製造所等の組織内で行うことです。

なので市町村長等としては、人事の変更があった時には知らせてくださいね。というスタンスになります。

- 「危険物保安統括管理者」や「危険物保安監督者」の選任、解任をする場合

- 相手の返答がいらない「届出」でおこなう

- 手続きは「事後に」「遅延なく」おこなうこと

- 「届出先」は「市町村長等」

⑫製造所等の譲渡、引き渡し、廃止

→製造所等が今の所有者の手から離れる場合です

これも問題ないでしょう。

今の所有者が。

何らかの理由で製造所等を手放すことになった場合。

「相手の返答がいらない」手続きである「届出」をおこなわないといけません。

手放すのに。

市町村長等がYesやNoの返事を聞いてから手放すというのも変ですからね。

「届出先」は「市町村長等」。

手続きは先ほどと同じように、事後に「遅滞なく」(遅延なく迅速に)おこないます。

- 製造所等の譲渡、引き渡し、廃止をする場合

- 相手の返答がいらない「届出」でおこなう

- 手続きは「事後に」「遅延なく」おこなうこと

- 「届出先」は「市町村長等」

あらためて今回お話した内容をまとめます。

いかがだったでしょうか?

これで「届出」についてのお話は終わりです。

全7回に分けて「申請」から「届出」について「手続き」のお話をしてきました。

できるだけ忘れにくくするため。

「なぜそうしなければならないのか?」という理由をつけて説明をしてきました。

やみくもに暗記だけをしてしまうと。

本番の試験で「あれ?どっちだったっけ?」となった時に思い出すことができなくなります。

「思い出すための理由づけ」

そういった観点でこれまでの内容を見て、理解していただければと思います。

また「申請」と「届出」の内容について文中で表にまとめました。

後で見返すときに目にとめやすいと思うので、こちらも活用してくださいね。

内容をしっかり理解して暗記できれば。

次は実際に過去問を解いてみましょう。

危険物乙4の試験問題では。

間違えやすいような言い回しや、独特な表現で出題されます。

なので。

過去問なしでいきなり本番をむかえてしまうと。

とまどってしまうと思います。

そのためにも。

過去問は絶対にやることをオススメします。

また。

「申請」と「届出」については試験では頻出します。

なので。

どんな理由づけでもいいですから、頭の中でごちゃごちゃにならないように理解して整理しましょう。

いいですか?

何度も言いますが。

理解せずに暗記だけしてしまうと、忘れたときに思い出せなくなってしまいます。

「暗記をしていなくても、文章をよめば理由を考えて答えを導ける」

ここまでなるように目指してくださいね。

それではまた次回。

2番目にみる危険物乙4講座 法令五七調ゴロ合わせ 松本ブロッコ

本書は筆者松本ブロッコが危険物乙4の試験勉強中に作成したゴロ合わせを一冊の本(A5サイズ,50ページほどの小冊子)にまとめたものです。

- 暗記することが多いので困っている人。

- どうやって覚えればいいか悩んでいる人。

- 甲種試験のために乙4の内容を復習したい人。

などの方におすすめです。