前回までのおさらい

松本ブロッコです。

今回は「申請」の中にある「承認」についてのお話です。

前回は「許可」の中の(許可)に位置する「完成検査」と「完成検査前検査」についてお話しました。

(前回はコチラ)

軽くおさらいしましょう。

このことについてお話しました。

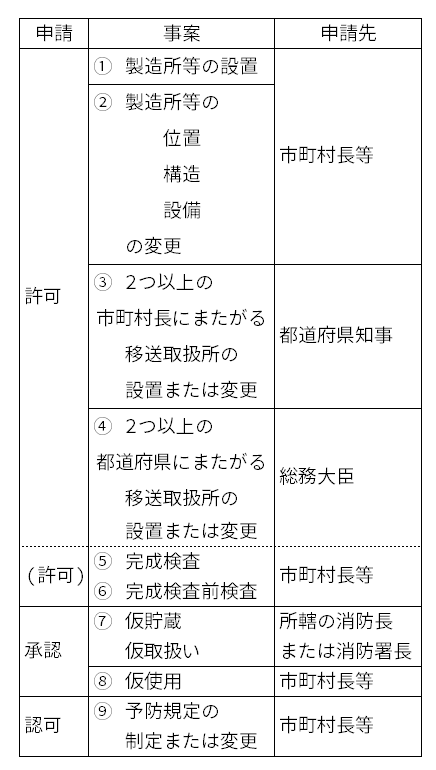

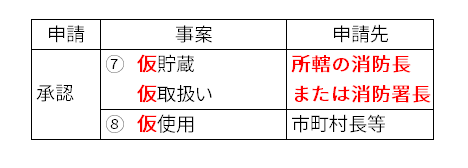

今一度「申請」の表を見てみましょう。

前回までで「許可」のところはお話しましたので。

今回はこの表にある「承認」についてのお話です。

この表を見て気づいたと思いますが。

「承認」には特徴があります。

「承認」が必要になるのは

- 「仮貯蔵」、「仮取扱い」

- 「仮使用」

と、すべてに「仮」がつく事案だけです。

- 「申請」の「承認」は「仮貯蔵」「仮取扱い」「仮使用」とすべて「仮」がつくものだけ

試験で問題や選択肢に「仮」とあった場合。

「申請の中にある承認のことだな」とまずは思いましょう。

表をみてわかるとおり。

「承認」で問題になるのは「申請先」です。

結論からいいます。

- 「仮貯蔵」、「仮取扱い」→ 申請先は「所轄の消防長または消防署長」

- 「仮使用」→ 申請先は「市町村長等」

この違いがあります。

これをふまえて1つ1つ見ていきましょう。

⑦仮貯蔵、仮取扱い

→本来の場所以外で貯蔵、取扱いをする場合です。

これはどういうことでしょうか?

危険物の貯蔵や取扱いというのは。

本来、製造所等内で行われるものです。

これは何度も言っていますが、

- 火災を起こさない

- もし火災を起こしたとしても被害を最小限にする

これを満たした建物内で行われることです。

そして。

この建物は。

「完成検査」や「完成検査前検査」によって、基準を満たしていることが確認されていましたよね。

(忘れた人は前回を参照しましょう)

ところが。

何らかの事情で。

基準を満たしていない場所(製造所等でない場所)で危険物を扱わなければならない場合。

こういった状況を想定しています。

(本当はそういった場所での貯蔵や取扱いを禁止にすべきなんでしょうが。

こういう状況を考えざるをえないということです。)

基準を満たしていない場所(製造所等でない場所)での扱い

これは、とても危険性が高いですよね?

大きな火災や被害が出るかもしれません。

なのでこの時は

10日以内だけ

という期間の条件がつきます。

もし期間の条件がなければ。

基準を満たさない場所に、ずーっと貯蔵や取扱いをし続けることになりますよね?

それは。

製造所等以外で貯蔵や取扱いをしてもいいということになります。

なので。

本来の場所でない、「仮の場所」で「貯蔵」や「取扱い」をする場合は期間限定です。

- 「仮貯蔵」「仮取扱い」は、基準を満たしていない建物(製造所等)の「仮」の場所でおこなうこと(危険性が非常に高い)

- 危険性が非常に高いので期間限定の10日以内

次に申請先ですが。

これまでの「市町村長等」ではありません。

「所轄の消防長または消防署長」となっています。

なぜ「申請先」は「消防署関係者」なのでしょうか?

基準を満たしていない場所で火災が起きた場合を考えてみてください。

おそらく製造所等で起きる火災よりも、はるかに被害が拡大するおそれがあります。

なので。

実際に火災になったときに出動する「消防署関係者」に連絡(申請)をする必要があるのです。

(実際に消火活動をするのは市町村長ではないから)

もしこれまでと同じように。

申請先が市町村長等だった場合。

この時、火災が起きたとしましょう。

その場所は本来の製造所等ではありませんよね?

消防署関係の人は、

- どんな危険物が

- どのくらいの量で

- どういった場所で

火災が起きているのかまったく分かりませんよね?

つまり。

消防署関係の人は。

基準を満たさない場所での火災状況について全く知らないことになります。

こうなると。

間違いなく対応が遅れるでしょうし、消火活動にも支障が出るはずです。

その結果、被害が大きくなる可能性があります。

このことから「仮貯蔵」と「仮取扱い」の申請先は「消防署関係者」になるのです。

また試験でよく問われるのは。

危険物の量は「指定数量以上」の場合のとき

です。

大きな火災を想定した場合。

危険物が大量にある場合のことを想定します。

ですから、「指定数量以上を扱う場合」がこれに当たります。

(危険物の指定数量については拙著「2番目にみる危険物乙4講座 法令五七調ゴロ合わせ」にもゴロ合わせが収録されていますので、そちらもご参照ください)

ついでになりますが。

指定数量以上か? あるいは 指定数量未満か?

によって対応する基準が違うことも合わせて覚えておきましょう。

- 指定数量以上→ 「消防法など」国が定める基準

- 指定数量未満→ 「火災予防条例など」市町村が定める基準

申請先が「消防署関係者」になるのは、この「仮貯蔵、仮取扱い」だけです。

他はすべて「市町村長等」になるので、ここはしっかりと押さえておきましょう。

- 申請先は火災が起きることを想定して「消防署関係者」

(この事案以外は「市町村長等」) - 大きな火災を想定し、危険物の量が「指定数量以上」の場合のみ

- 指定数量以上は「国」の基準

- 指定数量未満は「市町村」の基準

⑧仮使用

→本来の場所で使用する場合です。

先ほどの「仮貯蔵」と「仮取扱い」は基準を満たしていない(本来の場所とはちがう)場所がポイントでした。

では「仮使用」はどうでしょう。

「仮使用」は。

今現在使用している建物(製造所等)内で危険物を扱う場合のことです。

(名前が「仮貯蔵」「仮取扱い」「仮使用」とよく似ていて、まぎらわしいので間違えないようにしましょう。まぎらわしいからこそ試験でもよく出ます)

どいうことかと言うと。

今、建物内(製造所内)のある場所で危険物の貯蔵や取扱いをしています。

ところが。

この場所で何らかの理由のため、工事をしなければならなくなりました。

(例えば部屋の中の一部工事など)

工事となると、当然さまざまな機械や工具を使うでしょう。

そうすると。

危険物が近くにある場所で電気や火気を使う機械を使用することになります。

第4類の危険物は引火性液体です。

近くに火元があれば、火災が起きてしまいます。

大変危険ですよね。

ですから工事のために。

いったん危険物を他の場所(工事の影響を受けない場所)に移さないといけません。

ところが。

これは簡単にはできないのです。

「完成検査時」に「危険物はこの場所で扱う」ということを前提に「申請」をして、「許可」が出ているからです。

自分の判断で勝手に動かすことはできないのです。

そこで。

別の場所を「仮に使用」するために。

申請を出して「承認」をもらう必要があるわけです。

これが「仮使用」です。

- 「仮使用」は、基準を満たしている建物(製造所等)内で危険物を扱うこと

- 「仮使用」の「仮」は本来、危険物を扱っている部屋ではない別の「仮」の場所を使用して扱うという意味

そしてその申請先ですが。

これは市町村長等になります。

「え?なぜ?別の場所に移すって火災が起きる危険性があるのでは?」

「さっきの「仮貯蔵」と「仮取扱い」は火災が起きる危険性が高いので消防署関係者なのに、今回は市町村長等?」

と思うかもしれません。

確かに、本来の場所とは違うので火災が起きるリスクはあるかもしれません。

しかし。

場所は違っても、同じ建物内(製造所等の中)の場所です。

建物(製造所等)自体は

- 火災を起こさない

- もし火災を起こしたとしても被害を最小限にする

という基準を満たしているはずです。

そうすると。

例え火災が発生したとしても、建物外の周囲に及ぼすような想定外の火災にはなりません。

仮に火災が起きたとしても。

消防署関係者は。

すでに操業している製造所等での火災であることから、情報も把握しており迅速な消火活動を行えるはずです。

つまり。

「仮貯蔵」や「仮取扱い」のように。

事前に消防関係者に知らせる必要性はないのです。

なので。

申請先は市町村長等になります。

- 「仮使用」は、基準を満たしている建物内でおこなうことなので申請先は「市町村長等」

この「仮使用」についてですが。

試験では少しややこしい表現で出てきます。

(略)、変更工事に係る(かかる)部分以外の部分の全部または一部について、市町村長等の承認を受けた場合には、(略)

こんな感じです。

この文章の意味ですが。

(略)、変更しない(工事しない)部分の全部または一部について、市町村長等の承認がでた場合には、(略)

ということです。

つまり。

「工事をしない場所」を指しているわけです。

この表現については過去問などを解いて慣れておきましょう。

ここまでが「承認」についてのお話でした。

今回お話した内容をまとめてみましょう。

いかがでしょうか?

「仮貯蔵」 「仮取扱い」 「仮使用」

これらは何が「仮」になっているか?

ここをまずは押さえましょう。

そして次は「申請先」です。

なぜ「申請先」が「消防署関係者」でないといけないのか?

1つ1つ理由を考えていくと難しい話ではないはずです。

頭の中で理解できれば暗記もしやすくなります。

また忘れてしまったとしても、その意味を考えていくと思い出しやすくもなります。

単に事案をそのまま丸暗記しないようにしましょう。

今回はここまでです。

「申請」の中の「承認」についてお話しました。

次回は、「申請」の中の「認可」を見てみましょう。

それではまた次回。

2番目にみる危険物乙4講座 法令五七調ゴロ合わせ 松本ブロッコ

本書は筆者松本ブロッコが危険物乙4の試験勉強中に作成したゴロ合わせを一冊の本(A5サイズ,50ページほどの小冊子)にまとめたものです。

- 暗記することが多いので困っている人。

- どうやって覚えればいいか悩んでいる人。

- 甲種試験のために乙4の内容を復習したい人。

などの方におすすめです。