前回までのおさらい

松本ブロッコです。

今回は「申請」の中の「認可」についてのお話です。

前回は「申請」の中の「承認」についてお話しました。

(前回はコチラ)

軽くおさらいしましょう。

このことについてお話しました。

今回は「申請」の中の最後「認可」についてです。

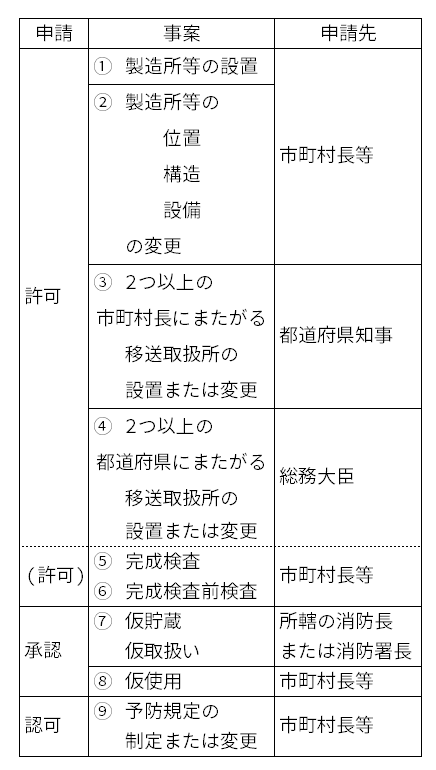

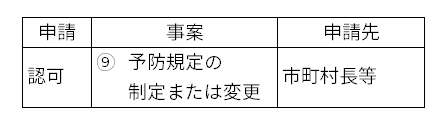

再度、「申請」の表を見てみましょう。

前回の「承認」には事案に「仮」がつくという特徴がありました。

が。

今回の「認可」も特徴があります。

それは。

書類に関することです。

もっと。

具体的にいいますと。

「予防規定」の「制定」と「変更」のみが対象

になります。

今回はこれについて見ていきましょう。

⑨予防規定の制定または変更

→書類上の「予防規定に関すること」です。

私が勉強していて、ここで最初に思ったことが。

「製造所等側がつくった予防規定を、わざわざ申請して、相手側から返答をもらないといけないの?」

ということでした。

ひょっとしたら私と同じように感じている人もいるかもしれません。

なんどもお話しているので、またか!!と思われるかもしれませんが…。

やっぱりコレです。

- 火災を起こさない

- もし火災を起こしたとしても被害を最小限にする

このことを考えると「予防規定」はとても大切なことなのです。

この「予防規定」があるからこそ。

火災を未然に防ぐことができるのです。

その「予防規定」の内容が

- 基準を満たして書かれているのか?

- 本当に火災予防になるものなのか?

- 単に形だけのものになってはいないか?

をキチンと調べる必要があるのです。

もし基準を満たしていなければ。

再提出を求められるでしょう。

なので。

書類をだして終わり(届出)ではないのです。

重要な事案だからこそ。

相手の返答が必要になる「申請」なのです。

ただこれまでの「申請」だった「許可」や「承認」と比較すると。

重要度が低くなるため「認可」という扱いになります。

(言い方は悪いですが。書類の扱いについての事案なので…)

「申請」をして。

基準を満たしていると認められた場合に。

「認可」となるわけです。

申請先はこれまでと同じで「市町村長等」になります。

ここまでが「認可」についてのお話でした。

今回お話した内容をまとめてみましょう。

今回は短いですが、ここまでです。

「申請」の中の「認可」についてのお話でした。

これで「申請」については全部お話しました。

これまで数回の記事にわけて、お話をしてきましたが。

いかがだったでしょうか?

「申請」の内容は理解できましたか?

「申請」は「届出」とは違うというのは覚えていますか?

最初にお話ししたゴロ合わせ。

覚えていますか?

(使用を)許可された商人

これがどんな意味だったかをしっかり理解しましょう。

そのうえで、「申請」の中の3つの言葉と順番を暗記しましょう。

特に「申請」で特徴があるのが。

前回お話した、「承認」の申請先が「消防署関係者」です。

なぜ「消防署関係者」かその理由を自分で説明できますか?

忘れてしまったのであれば、もう一度読み返しましょう。

次回は、手続きのうち「申請」とは別の「届出」についてのお話です。

それではまた次回。

2番目にみる危険物乙4講座 法令五七調ゴロ合わせ 松本ブロッコ

本書は筆者松本ブロッコが危険物乙4の試験勉強中に作成したゴロ合わせを一冊の本(A5サイズ,50ページほどの小冊子)にまとめたものです。

- 暗記することが多いので困っている人。

- どうやって覚えればいいか悩んでいる人。

- 甲種試験のために乙4の内容を復習したい人。

などの方におすすめです。