前回までのおさらい

松本ブロッコです。

今回は「許可」の中にある(許可)についてのお話です。

これを見ると。

「許可の許可?何のこと?」

と思うかもしれませんが…。

具体的には

- 「完成検査」 (かんせいけんさ)

- 「完成検査前検査」 (かんせいけんさまえけんさ)

についてのお話です。

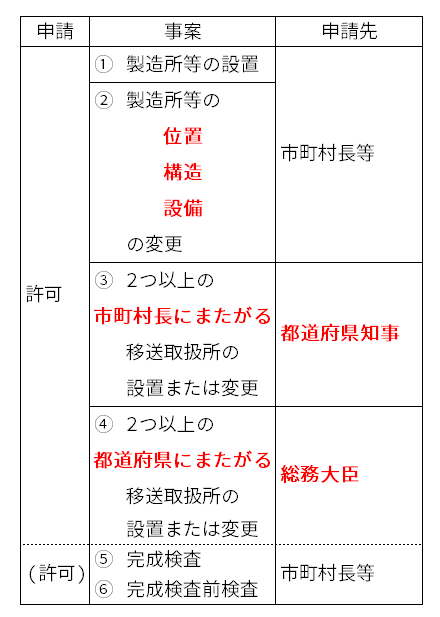

前回は「申請」の中の「許可」についてお話しました。

(前回はコチラ)

軽くおさらいしましょう。

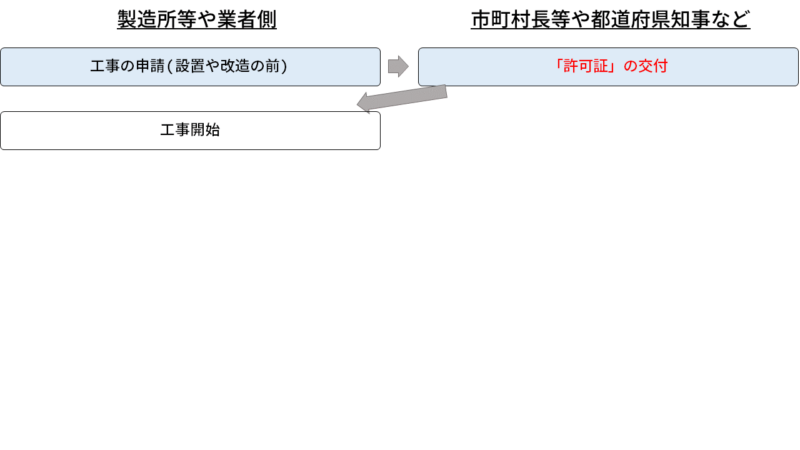

このことについてお話しました。

前回の「許可」の事案を今一度見てみましょう。

この中の(許可)となっているところのお話が今回のお話です。

なぜわざわざ(許可)としているかと言うと。

私の個人的な判断で「許可」に入れたからです。

今回お話する⑤「完成検査」と⑥「完成検査前検査」の2つの検査ですが。

ひょっとしたら。

他の危険物乙4の本や参考書などでは「許可」の項目にないかもしれません。

しかし…。

意味合いを考えると…。

「許可」とほぼ同じ意味になると思いここに入れました。

- 「許可」と何がどう違うのか?

- 「許可」とどう同じ意味合いになっているのか?

これらについてはこれからお話をしてきますね。

それではさっそく本題に入りましょう。

これからお話する「完成検査」と「完成検査前検査」。

これは文字どおり。

どちらも同じ「検査」についてのことです。

どんな検査かと言うと。

建物(製造所等)が

基準(構造および設備の技術上の基準)を満たしているかどうかを

調べるための検査

です。

そのため、この検査は

- 火災を起こさない

- もし火災を起こしたとしても被害を最小限にする

ことと大きく関係があります。

(建物が基準を満たしていないと火災の被害が拡大する可能性もあるためです)

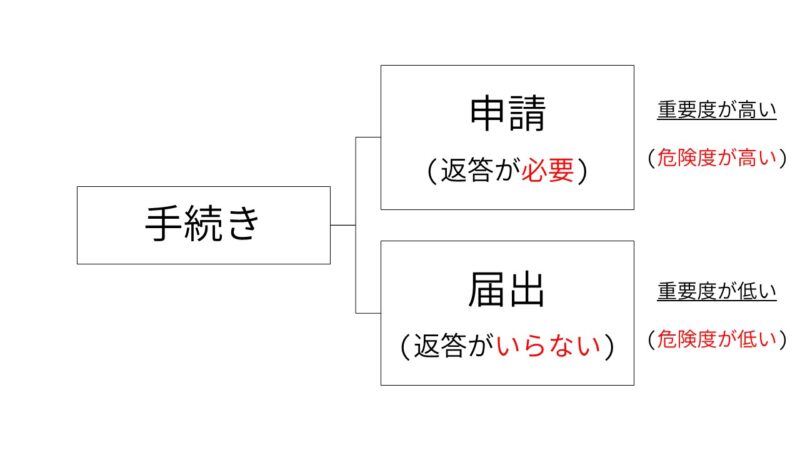

そのため重要度が高い(危険度が高い)事案になります。

前回まで見ていた事案。

これですね。

勝手に建物を建てはじめて危険物を扱いはじめた

↑

「事前に」「市町村長等に」「申請」を行い、「許可」をもらわなければならない

この

「許可」をもらわなければならない

この「許可」を出すか出さないかを判断するための「検査」。

これが「完成検査」と「完成検査前検査」になります。

また「検査」なので結果がどうであったか?

「相手の返答が必要」になります。

- 重要度が高い (危険度が高い)

- 相手の返答が必要

このことから「完成検査」と「完成検査前検査」は「届出」ではなく「申請」になります。

ここまでを一回まとめてみましょう。

- 「完成検査」と「完成検査前検査」は

建物(製造所等)が基準(構造および設備の技術上の基準)を満たしているかどうかを調べるための検査 - 「許可」を出すか出さないかを判断するための「検査」なので、

「相手の返答が必要」→「申請」に該当 - 火災を起こさない

- もし火災が起きたとしても被害を最小限にする

ことと大きく関係があるため、重要度が高い(危険度が高い)事案

→「許可」に該当

ここまでのお話を見ると。

前回までお話していた「許可」の話と全く同じじゃないか。

と思うかもしれません。

そうです。

ここまでの考え方は全く同じです。

それでは「完成検査」と「完成検査前検査」はこれまでと何が違うのか?

ということになりますが。

それは。

相手の返答がこれまでと違う

ということです。

これまでは「申請」をした後、「許可」を出すか出さないかというお話でした。

しかし。

「完成検査」と「完成検査前検査」は「許可」を出すか出さないかではなく。

「●●証」を出すか出さないか

というお話になります。

実際には、

- 「完成検査」 ← 基準を満たせていれば「完成検査済証」

- 「完成検査前検査」 ← 基準を満たせていれば「通知または検査済証」

それぞれこれを通知または交付します。

- 「完成検査」で検査に合格すれば「完成検査済証」が交付される

- 「完成検査前検査」で検査に合格すれば「通知または許可証」が交付される

※「●●証」の交付が「許可」にあたる

ここでこれまでの事案をもう一度見てみましょう。

勝手に建物を建てはじめて危険物を扱いはじめた

↑

「事前に」「市町村長等に」「申請」を行い、「許可」をもらわなければならない

この

「許可」をもらわなければならない

ですが。

「許可」はいつ、もらわないといけないのでしょうか?

- 工事をする前?

- 工事が完了した後? (建物が完成した後?)

また「許可」をいつもらえるのか?を考えると…。

今度は「申請」はどの段階で出せばいいのか?

- 工事をする前?

- 工事が完了した後? (建物が完成した後?)

という疑問が出てきます。

正解は。

AとBどちらの時も「申請」と「許可」が必要

となります。

- 「許可」(この場合●●証や通知)は工事前と工事後に「申請」してもらわないといけない

それでは。

まず

A.工事をする前

について見てみましょう。

工事をしていいかどうかの「許可」をもらうために。

「申請」を「市町村長等」に出します。

認められれば「市町村長等」から「許可証」が交付されます。

なので「許可証」をもらってからでないと、工事はできません。

(※上の図の青い部分)

- 工事を始める前に市町村長等に「申請」を行い、「許可証」を交付されてから工事を開始

(※前回の①製造所等の設置のことです。これについては「許可証」という形で「許可」がでます)

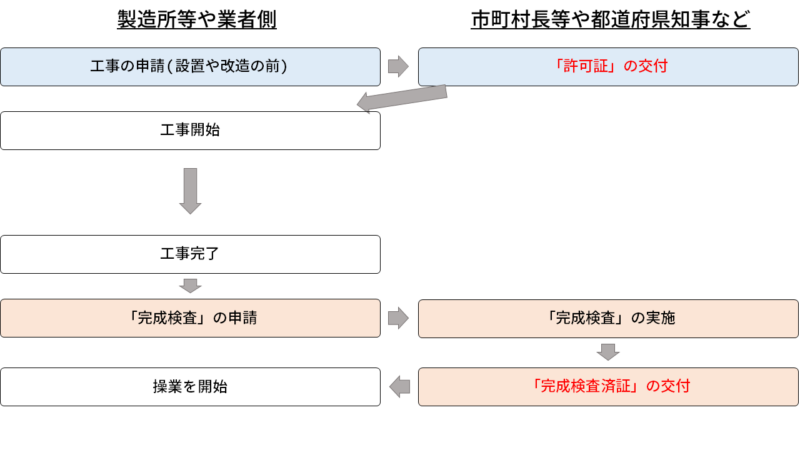

⑤完成検査

では次に

B.工事が完了した後 (建物が完成した後)

について見てみましょう。

こちらも流れはAと同じです。

工事が完成した後。

「申請」を「市町村長等」に出します。

その後、「市町村長等」は「完成検査」をします。

その検査に合格すれば、基準を満たしていると認められるのです。

その証明書として「完成検査済証」が交付されます。

製造所等は、

「完成検査済証」をもらってからでないと、操業はできません。

(※上の図の赤い部分)

このように。

「建物が完成した後」に「完成検査済証」を出すための検査が「完成検査」です。

読んで字のごとく

建物が完成したときに行われる検査 → 「完成検査」

になります。

- 工事が完了した後に市町村長等に「申請」を行い、「完成検査済証」を交付されてから操業を開始

(※意味合いとしては「完成検査済証の交付」が「操業の許可」にあたる)

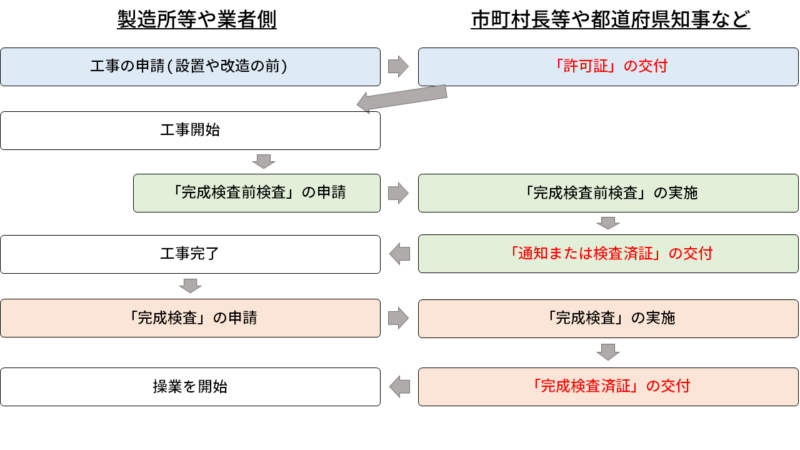

⑥完成検査前検査

これに対して。

「建物が完成する前」に行う検査もあります。

それが「完成検査前検査」です。

こちらも読んで字のごとく

建物が完成してないときに行われる検査 (「完成検査」の前に行われる検査)

→ 「完成検査前検査」

になります。

こちらも「完成検査」と同じように。

市町村長等に「申請」をして検査が行われます。

この検査が「完成検査前検査」です。

合格した場合は、その証明書として「通知や検査済証」が交付されます。

(※上の図の緑の部分)

ここで疑問が。

なぜ「完成検査」があるのに、わざわざその前に「完成検査前検査」なんかをしないといけないの?

ということです。

私なんか、最初この文字を見たとき

「なんで検査の文字を2回くり返すん?」

と思いました。

ただ勉強していくと、文字どおりのことをしているんだなと納得しました。

実は、この検査は。

「完成検査」では「検査ができない」から、「完成検査」の「前におこなう検査」なのです。

だから「完成検査前検査」という名前になっているのです。

どういうことかと言うと。

タンクがある製造所等が問題なんです。

工事が完了したら行う「完成検査」。

ところが。

工事が完了した後では、タンクの内部や設置する場所(地盤など)の確認ができないのです。

なので「工事が完了する前」に「タンク」を検査するのが「完成検査前検査」です。

逆にいうと。

タンクがない建物(製造所等)は、「完成検査前検査」は不要ということになります。

ここも確認しておきましょう。

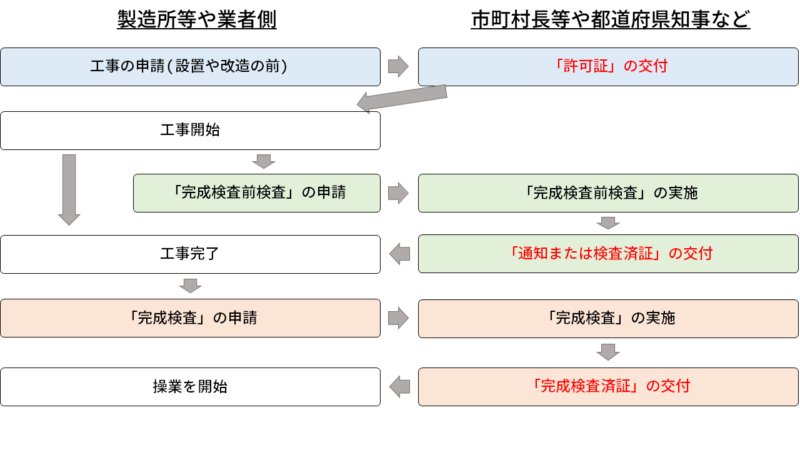

(※「工事開始」の後は、「完成検査前検査」をするものもあれば、しないものもある)

- 工事が完了する前に市町村長等に「申請」を行い、「完成検査前検査」に合格したら「完成検査済証」を交付される

- 対象は「完成検査」では検査ができないタンク

- 対象がタンクだけなので、建物が完成したら「完成検査」は必要

(※ただし「完成検査前検査」で合格したところは除外できる)

以上、「完成検査」と「完成検査前検査」についてお話しました。

建物が「完成」した時にする「検査」だから「完成検査」。

「完成検査」の「前に行う検査」だから「完成検査前検査」。

(工事の途中でおこなう検査ともいえます)

こちらは「タンクだけ」を対象としているので。

タンクがなければ「完成検査前検査」は不要。

また。

「完成検査前検査」をした後は。

建物の工事が完成すれば、当然「完成検査」が必要になります。

この考えは、前回でお話した「製造所等の位置、構造、設備の変更」(改造)と同じ考えです。

こちらも改修が終わったあとは。

もちろん新規に建物をつくる時と同じように「完成検査」が必要になります。

(改造したので、建物が基準を満たしているかどうかを確認する必要があるため)

今回お話した内容をまとめてみましょう。

今回はここまでです。

「申請」の中にある「完成検査」と「完成検査前検査」についてお話しました。

これらの検査の文字を見たら。

それがどんな検査なのか?

よく出る問題ですので。

すぐに頭に浮かべられるようにしておきましょう。

次回は、「申請」の中の「許可」以外の「承認」について見ましょう。

それではまた次回。

2番目にみる危険物乙4講座 法令五七調ゴロ合わせ 松本ブロッコ

本書は筆者松本ブロッコが危険物乙4の試験勉強中に作成したゴロ合わせを一冊の本(A5サイズ,50ページほどの小冊子)にまとめたものです。

- 暗記することが多いので困っている人。

- どうやって覚えればいいか悩んでいる人。

- 甲種試験のために乙4の内容を復習したい人。

などの方におすすめです。