前回までのおさらい

松本ブロッコです。

今回は「申請」の中の「許可」についてのお話です。

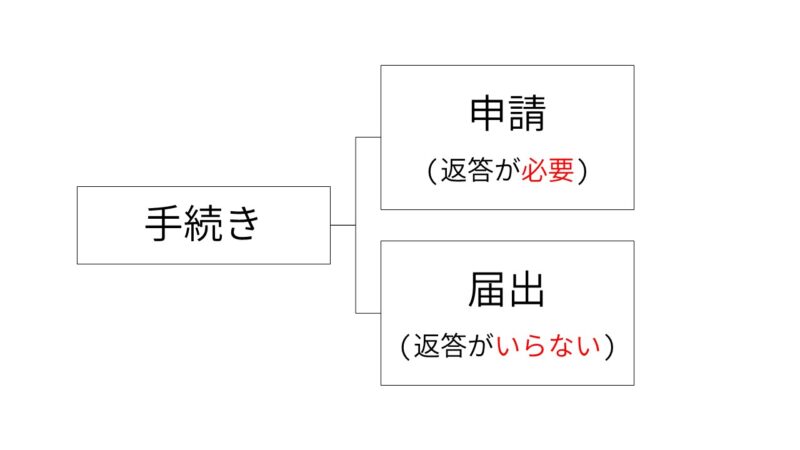

前回は「手続き」は大きく「申請」と「届出」の2つに分けられることをお話しました。

(前回はコチラ)

軽くおさらいしましょう。

このことについてお話しました。

キチンと覚えていますか?

そして最後に

(使用を)許可された商人

このゴロ合わせを覚えてほしいとお話しました。

いかがでしょうか?

キチンと覚えられたでしょうか?

今回はここからです。

前回お話した、「手続き」の大きな2つの分類。

「申請」と「届出」

今回は「申請」の中身、特に「許可」についてお話します。

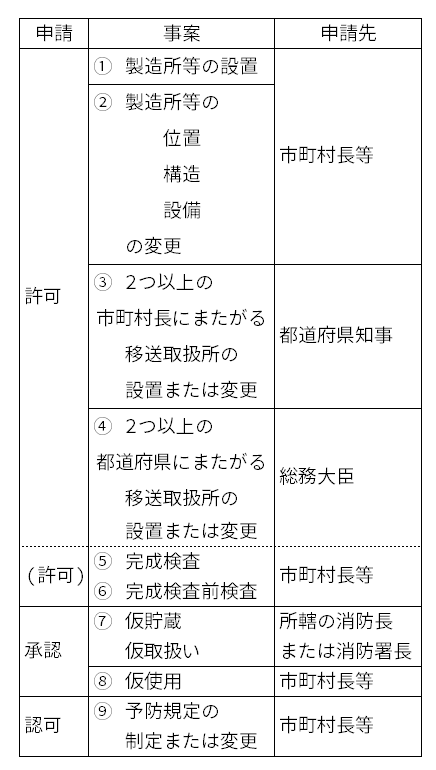

まずは「申請」についての表を見てください。

この表にある事案が「申請」の事案になります。

(「届出」でないことに注意しましょう)

「申請」は「相手の返答が必要な」事案でしたね。

そして「相手の返答の内容」は3つに分かれていましたね。

- 「許可」 (きょか)

- 「承認」 (しょうにん)

- 「認可」 (にんか)

そうコレです。

そして、この3つの「言葉」と「順番」を覚えるためのゴロ合わせが

(使用を)許可された商人

これでした。

ここで質問です。

「申請」はナゼ3つに分けられているのでしょう?

答えられますか?

そうです。

必ず意識しなければならないことがありましたよね?

そうこれです。

- 火災を起こさない

- もし火災が起きたとしても被害を最小限にする

今回もやはりコレです。

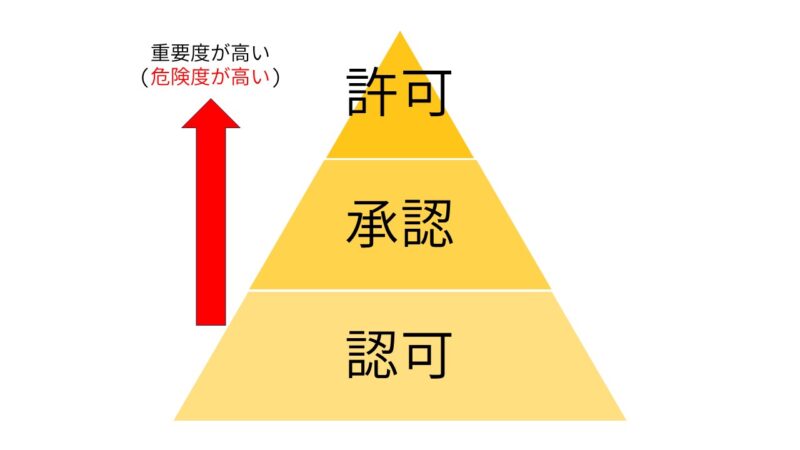

「申請」の中身もやはり「危険度が高い」事案によってランクづけされているのです。

もちろん上位になるほど、「危険度が高い事案」(重要度が高い案件)になるわけです。

前回、ゴロ合わせの「順番も非常に大切」とお話した理由がこれです。

(使用を)許可された商人 → 「許可」「承認」「認可」の順番

【重要度が高い順】

●許可

↑

●承認

↑

●認可

キチンと「重要度が高い順」(危険度が高い順)になってますよね。

また、このゴロ合わせの中にある(使用を)についてですが。

(使用を)許可された商人

↑

何かを「使用」する=何かをしようとする(やろうとする)

⇒「申請」をしようとする

この意味合いもあります。

(無理やりかもしれませんが。強引でもこじつけていけば思い出しやすいですからね。汗)

- 「申請」の中身は「許可」「承認」「認可」「その他」

- 「重要度が高い順」(危険度が高い順)にランクづけされている

- ゴロ合わせは順番も考慮されている

これをふまえて、前回の例として挙げた事案(忘れているかもしれませんが)を考えてみましょう。

勝手に建物を建てはじめて危険物を扱いはじめた

↑

「事前に」「市町村長等に」「申請」を行わなければならない

この事案の危険度は高いですか?低いですか?

答えられますか?

何度もくり返しているのでもうお分かりですね。

- 火災を起こさない

- もし火災を起こしたとしても被害を最小限にする

これを一切考えていないですよね。

ですからこの事案は「危険度がもっとも高い」ので「許可」の返答が必要になるわけです。

つまり前回の続きで書くと

勝手に建物を建てはじめて危険物を扱いはじめた

↑

「事前に」「市町村長等に」「申請」を行い、「許可」をもらわなければならない

こうなります。

こう考えれば、「なぜこの事案が「許可」なのか?」ということが理解できますよね。

前回から引き続きで長かったですが。

建物をつくる場合(製造所等を設置する場合)を例としてお話をしました。

それではここから表を見ながら1つ1つの事案を考えていきましょう。

「許可」について

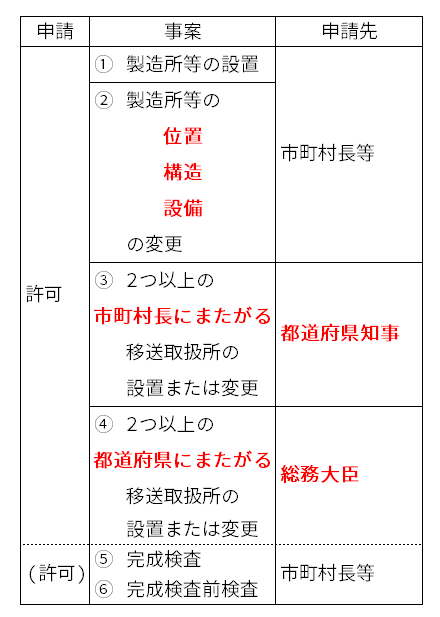

先ほどの表で「許可」の事案をぬき出してみました。

① 製造所等の設置

→前回からお話している新しく建物をつくる場合です。

これについては先ほどお話しました。

まず建物をつくる時ですが。

そこに作っていいかどうかの確認が必要ですよね。

そのため、まず建物をつくる前には「申請」をし、「許可」が必要になります。

その後、「許可」が出たら工事が開始できます。

ここでの「申請先」は「市町村長等」です。

(前回からここまでお話した内容です。分からなければもう一度見返しましょう。)

② 製造所等の位置、構造、設備の変更

→今すでにある建物(製造所等)を改造する場合です。

これについても問題はないでしょう。

すでに操業している建物(製造所等)は「許可」が出ています。

つまりは例のこの基準を満たしているわけです。

- 火災を起こさない

- もし火災を起こしたとしても被害を最小限にする

ところが。

この建物を改造(変更)しようとしたらどうでしょう。

せっかく基準を満たしているのに、その基準を工事で破ろうとしているのです。

なので改造する時には、新規建設と同じように事前に「申請」して「許可」が必要になります。

こちらも「申請先」は「市町村長等」です。

③④ 2つ以上の市町村(または都道府県)にまたがる移送取扱所の設置や変更

→建物(製造所等)のうち、移送取扱所(パイプライン等)をつくる、または改造する場合です。

これはどうでしょうか?

考え方はこれまでと全く同じです。

建物(製造所)が移送取扱所に変わっただけで、それ以外はこれまでと同じです。

なので、この場合も「申請」が「許可」になります。

ただこの場合の違いは1点。

建物が「1つの市町村の中にない」場合です。

この時、問題になるのは「申請先」です。

前回の中で

「手続き」の多くは「市町村長等」に対しておこなう

とお話しました。(忘れているかもしれませんが……)

その中で、

ただし。

1つの市町村の中に建物がおさまらない場合。

その時は都道府県知事やその上の国(総務大臣)になったりします。

(2つ以上の市町村にまたがると、どちらの市町村長が主体になるか分かりませんからね)

ともお話しました。

今回の事案がこれに当たります。

なので市町村長の上位にあたる都道府県や国(総務大臣)が申請先になります。

それと追加になりますが。

前回お話していなかったことがあります。

(内容を簡単にするためにです)

実は都道府県になる事案はもう1つあります。

それは、

1つの市町村内に建物があったとしても

その地域に【消防本部や消防署を設置してない】(消防署関係者がいない)場合

「申請先」が都道府県知事

になります。

これはなぜでしょうか?

もし火災が起きた場合。

その建物がある市町村には消防署関係者がいません。

なので隣の市町村にある消防署関係者が対応しなければなりません。

隣の市町村となると、建物がある市町村の管轄外になります。

そうすると。

2つの市町村の連携が必要なため、都道府県知事の「許可」が必要になるわけです。

特殊ですが、こちらも覚えておきましょう。

今回お話した内容をまとめましょう。

今回はここまでです。

「申請」の中の「許可」についてお話しました。

次回は、「申請」の中の「許可」以外の「承認」と「認可」を見てみましょう……と言いたいですが。

次回は、「許可」の中にある(許可)についてです。

先ほどの「申請」の一覧表にあった(許可)。

「なんで許可の中にわざわざ(許可)なの?」

と思われたかもしれません。

具体的に言いますと。

「完成検査」と「完成前検査」というものになります。

次回はこれについて見ていきましょう。

それではまた次回。

2番目にみる危険物乙4講座 法令五七調ゴロ合わせ 松本ブロッコ

本書は筆者松本ブロッコが危険物乙4の試験勉強中に作成したゴロ合わせを一冊の本(A5サイズ,50ページほどの小冊子)にまとめたものです。

- 暗記することが多いので困っている人。

- どうやって覚えればいいか悩んでいる人。

- 甲種試験のために乙4の内容を復習したい人。

などの方におすすめです。